INTERVIEW

04

角川武蔵野ミュージアム

アート・博物・本の複合文化ミュージアム

角川武蔵野ミュージアム

人と自然が共に歩んできた歴史ある武蔵野の地に誕生する、新たな発想の文化複合施設。KADOKAWAが手がける「ところざわサクラタウン」を象徴する存在として設計され、芸術・文学・博物といった枠を超えて知を再構築する、他に例を見ない革新的なミュージアム。

角川武蔵野ミュージアムの図書館で、Piegaのブックスタンドのシリーズを展示用什器として採用していただきました。図書館部門管理運営のスタッフの方々に、書籍との出会いの舞台が広がる図書館の展示についてお話をうかがいました。

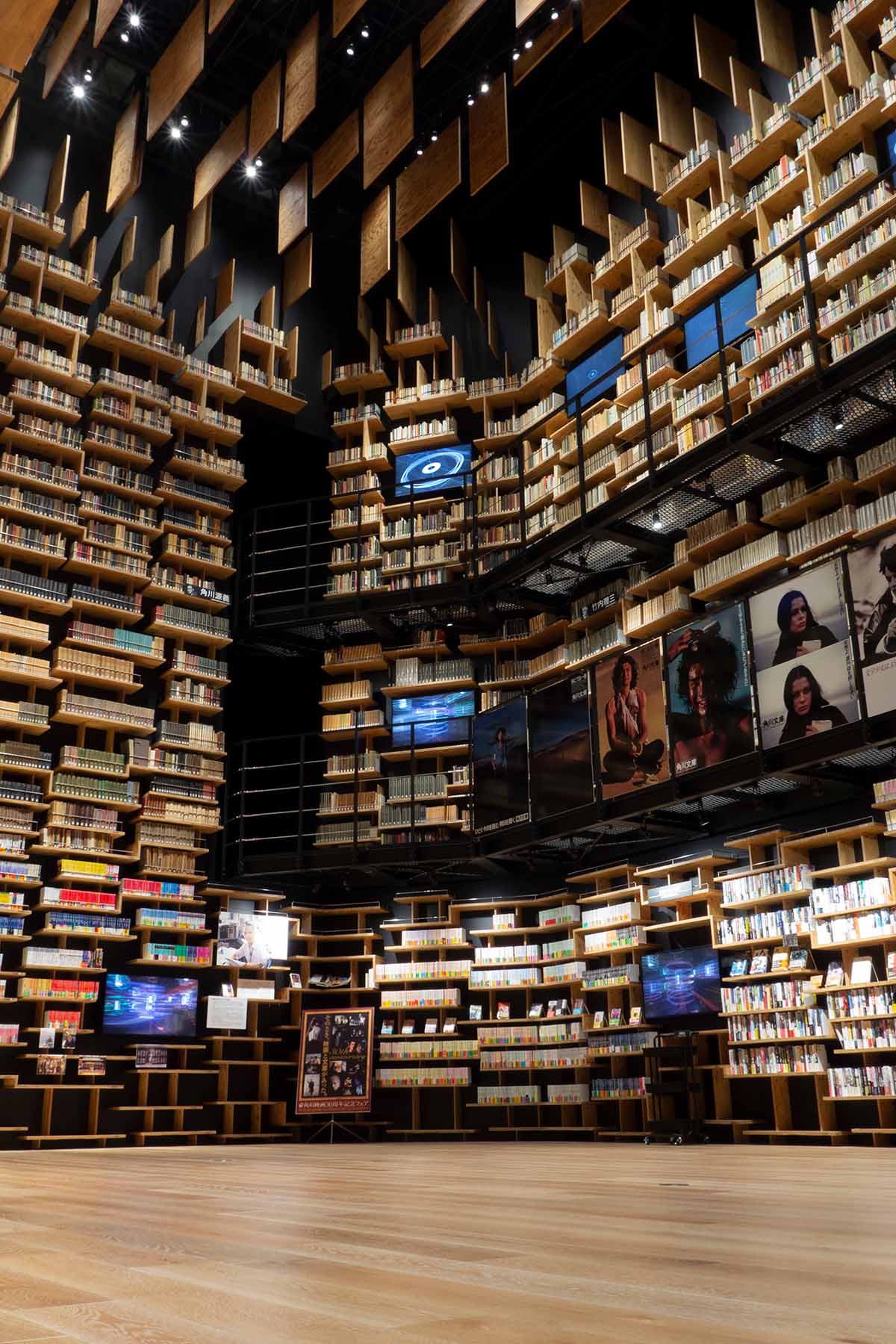

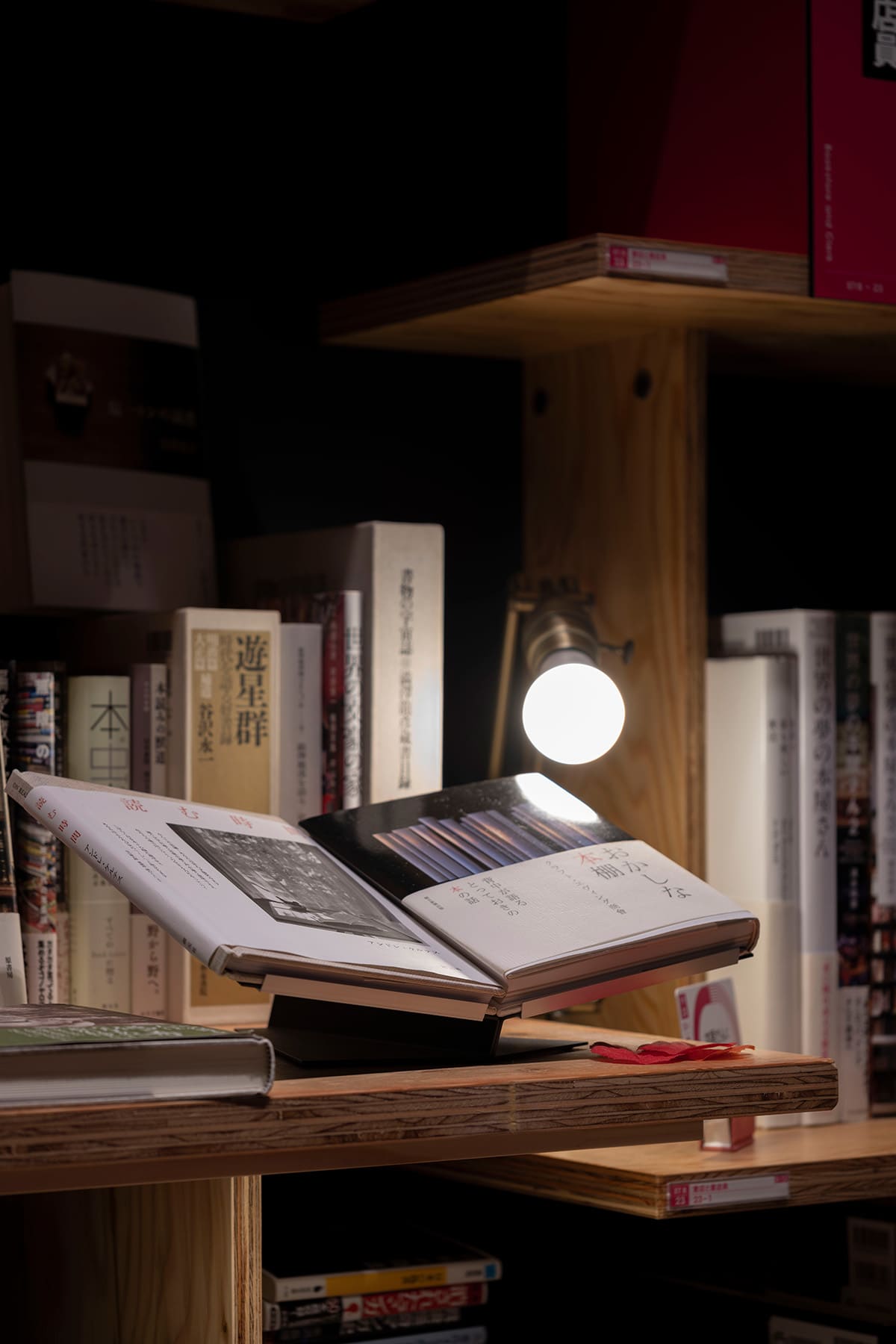

角川武蔵野ミュージアムでは、松岡館長の監修のもと、いくつかのゾーンで普通の図書館とは全く異なった方法により蔵書を展示しています。特に4階の「エディットタウン-ブックストリート」では、蔵書は世界を読み解くための9つの文脈によって配架され、「本棚劇場」では高さ8mの巨大本棚に囲まれる他に類を見ない図書館空間が展開されています。これらは新しい本と出会い、新しい連想が生まれる空間を本の並びだけで見せていく「文脈配架」という手法で、本がどう並んでいるかに徹底してこだわっているのです。本棚の中に本を横向きにする、面陳にする、わざと隠して配置するなど、さまざまな状態で収め、一つの区画に和書、洋書、写真集、小説などを自由にミックスして収め、見せ方も、開いて見せる、閉じて見せる、他の本の背後に隠すなどの工夫が凝らされています。何人ものスタッフが選書に関わっていますが、選書の段階から配置を考える場合もあります。普通の図書館ではあまり置かれないタイプの写真集などをわざと奥の棚の高い位置に配置して、お子様が不用意に手に取れないように配慮するといった事例もあります。

お客様が当館に来るたびに何か違うものを感じるような見せ方で、何度いらしても別の発見があるような、「発見する喜び」をご提供することを強く意識しています。本との思いがけない出会いを楽しんでいただきたいのです。

ブックスタンドを使って展示するイメージは計画の初期の段階からはっきりと持っていました。松岡館長は「本は、ダブルページだ。本は、見開いてこそのデザインだ」という考えを大切にしています。それを実現するためには本を広げて置けるブックスタンドが是非とも必要なのですが、広げて置ける面陳グッズはそうそう世の中にありません。フルオーダーメイドをしてでも欲しいと考えていたのですが、さすがに予算の制約もあって(笑)、困っていた時に、内装を担当していた丹青社さんがマルゲリータの製品を教えてくれました。

当館の本棚は棚の高さが変えられない構造の上に高さもさまざまで中には高さが50cmもする棚もありますが、マルゲリータのブックスタンドはそこに収めることができ、この館のコンセプトにまさにフィットしています。この面陳グッズがなくては当館の棚をうまく使いこなすことは難しかったと思います。新製品として出てきた「厚い本を形状を崩さずに面出しで飾れる卓上ブックスタンド」も非常に使いやすいです。

ブックスタンドは普通の図書館ではなかなか使わないアイテムなのですが、本の魅力を伝えるツールとしてとてもいいですね。本の存在が目立って、とても効果的だと思います。お客様も、取りやすそうですが、強いてリクエストするならば「高い位置で見せるブックスタンド」の揺れが抑えられると完璧ですね。それからマルゲリータの製品でブックエンドが欲しいです。マルゲリータらしい、シンプルかつシャープなデザインで、黒いのがあったらぜひ欲しいと思います。

当館の本棚も松岡館長が監修したデザインで、和室の「違棚」をヒントに次々に横へとつながっていく形状です。お客様がどの本棚の前に居るのか分からなくなって手にした本を違う棚に戻してしまうというような、ちょっと迷路感にとらわれてしまう瞬間があるようにも見受けられますが、むしろその感じを楽しんでいらっしゃるかなと思っています。私たちスタッフも仕事をしていて間違えてしまうことがありますが、決して使いづらいという感じではないですね。おそらく建物のデザイン監修をなさった隈研吾さんの狙いもその辺にあるのでしょう。いい意味で隈さんの術中にはまると言うか、いつまでも新しくて使い慣れない、飽きない感じがとても好きです。

当館は博物館でもあり美術館の機能も兼ね備えていますので紫外線は天敵です。そのため窓が建物の一部のエリアにしかない洞窟のような少し迷路的な作りになっています。このことについて、松岡館長は「あなた(来館者)が異星人だ」と表現していますが、こうした異世界感、非日常感が装飾や選書も含めてトータルで演出されているのが当館の特徴ですね。

今後も新しい発見をしていただける場であるために少しずつ配置換えをしたり「本と遊び、本と交わる」がコンセプトのプロジェクションマッピングと連動した展示をしたり、と、いろいろな方に楽しんでいただける、飽きさせることのないミュージアムにしていきたいと思っています。