INTERVIEW

06

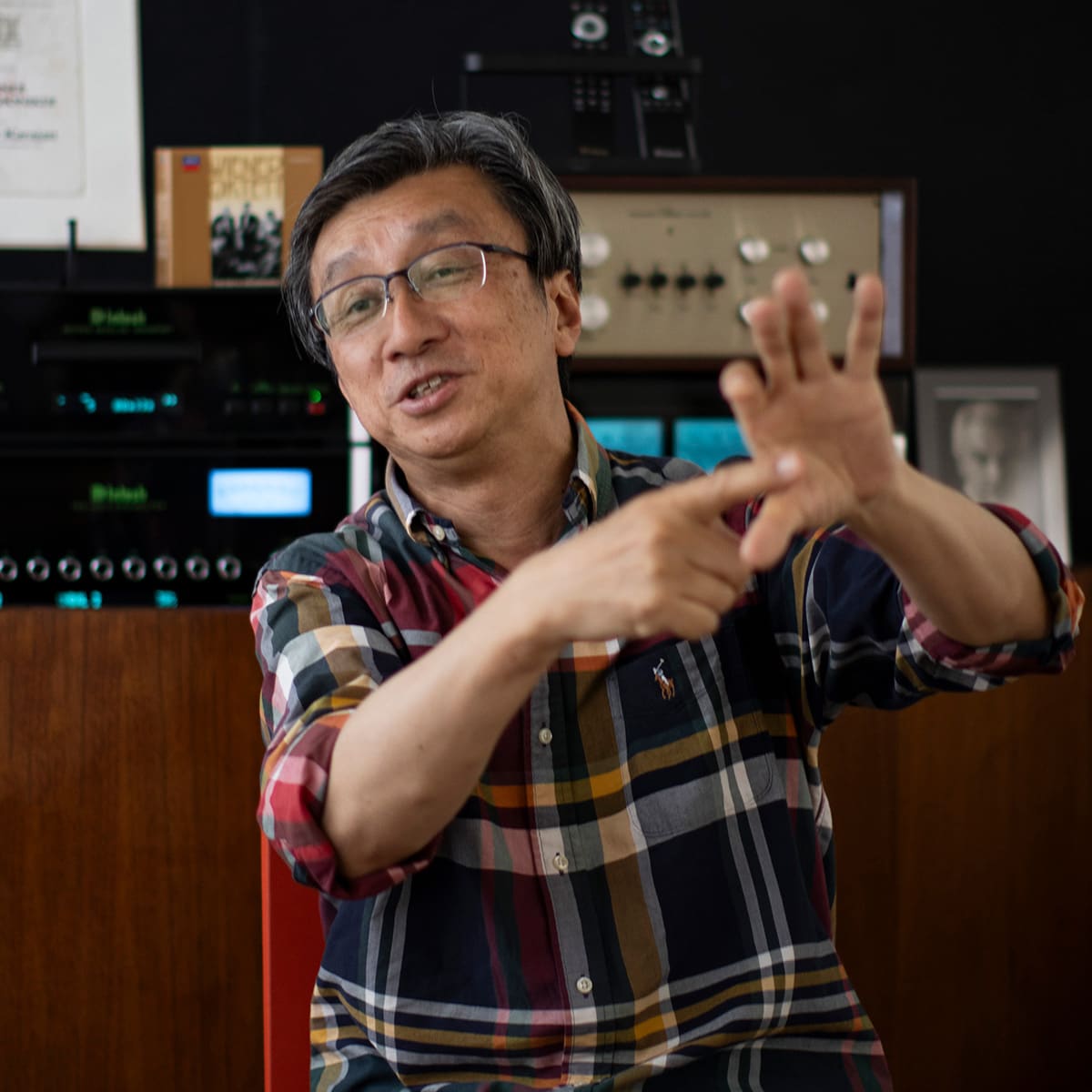

金子 学 さん

輸入クラシックLP専門店 「ベーレンプラッテ」店主

LPレコードを介して、

音楽の生命を甦らせる手助けをする。

それが私の仕事です。

金子 学 Manabu Kaneko

輸入クラシックLP専門店 「ベーレンプラッテ」店主。工学修士(建築音響)取得後、ホール・オーディルームの設計施工に従事、2002年ベーレンプラッテを立ち上げる。

──金子さんの音楽との出会い、特にそれがクラシック音楽というジャンルであった経緯を教えてください

クラシックレコードとの出会いは、小学校に入る前までさかのぼります。子供の頃、家には昔のポータブル電蓄があり、祖父母が好んで聴く民謡や、父が聴いていた曲、そして私が買ってもらった童謡のレコードがありました。その中に父が購入した「新世界交響曲」のレコードがあり、ジャケットに描かれたアメリカ先住民の姿がとても印象的で、子供心に「立派な音楽」というイメージが焼き付きました。

小学校に上がって数年後、実家が工務店を営んでいた関係で、地元の電気店からセパレートステレオを購入し、音楽を聴く環境が整いました。当時はFM放送がステレオ化されたばかりで、NHK-FMでは朝から晩までクラシック音楽が流れていました。ラジオを通じて多くのクラシック音楽に触れ、次第に好きになっていきました。

──学生時代はどうでしたか

中学に入ると吹奏楽部に所属し、楽器を練習しながら同好の友人たちとFM番組を録音・交換して聴きました。高校では音楽室のクラシックレコードを借りて聴いたり、音楽雑誌やレコード専門誌を読むようになりました。当時、周囲にクラシック好きは少なかったのですが、吹奏楽部には同好の仲間が集まり、情報や音源を共有し合っていました。

大学は建築学科に進学し、そこで音響設計に興味を持ち、特に小規模空間で快適な響きをつくる研究に取り組みました。卒業研究では吸音材や共鳴構造など、音響材料の特性を調査。バブル期直前にはINAX(現LIXIL)から研究資金の提供を受け、セラミック製吸音材などの開発にも携わりました。

──社会に出られてから、そして現在のビジネスを立ち上げるまでの経緯も教えてください

卒業後は建築資材メーカーで設計事務所向けの営業や工事管理を経験しましたが、激務が続く中で、バブル経済の崩壊のためもあって音響分野の仕事は減少しました。そんな折、関西で本やCDを扱う店舗の立ち上げに関わる機会があり、図面作成や店舗運営の企画を担当。しかし、大手チェーンとの価格競争などから、やがて独立を決意します。

2002年、アナログレコードの通信販売を開始しました。背景には、長年の音楽仲間やオーディオルーム設計で出会った人々からの助言がありました。海外のレコード店事情にも詳しかったことから、希少盤の仕入れルートを確保し、事業は少しずつ拡大していきました。

──1980年代以降はCDの普及が進み、多くの人がアナログレコードからCDに移行した時期ですが、なぜアナログにこだわったのですか。また、なぜLPレコード、更にはなぜ輸入盤なのですか

国内盤より輸入盤を重視するのは、音質の違いが大きな理由です。プレス工程やカッティング技術、製造時期によって同じ録音ソースでも音が異なります。工業製品としての完成度は日本製の方が高いものの、音質面では欧米製に軍配が上がると感じています。また、初期プレスほど音が良いとされる傾向があり、収集家の間では重要な要素です。

アナログ盤はCDと異なり、盤面に小さな傷やチリがあっても再生できますが、近年の高性能カートリッジは微細なノイズも拾いやすくなっています。そのため状態の良い盤を確保することが重要で、海外の仕入れ先にも厳しいチェックを依頼しています。それでもなかなか海外のディーラーとの感覚の差から基準が合わないこともあり、日本到着後に再度検品・クリーニングを行います。

顧客の中には状態に非常に敏感な方もおり、返品対応が発生することもあります。特にCD世代以降のお客様はノイズ耐性が低く、アナログ特有のパチパチ音を許容できない場合があります。一方、古くからの愛好家はそうした音も味わいとして楽しんでいます。

以前はレーザー式のレコードプレーヤーも登場しましたが、ゴミや傷まで正確に拾ってしまうため、古い盤の再生には不向きです。結局は従来型の針による再生が主流です。

──ベーレンプラッテさんの仕事場を少し紹介してください

まず、このスピーカーです。これはパラゴンと呼ばれるもので、R形状のパネルは製造できる職人がいなくなったため製造中止になったと聞きました。金型が大きすぎることや、製造時期による仕様の違いもありました。中のスピーカーユニットは片側に三つずつ、中音域用のユニットは正面から見える位置に配置され、38cmスピーカーが2個組み込まれています。ブランドはアメリカのJBLですが、製作は日本人職人で、その方が亡くなったことで製造が終わったそうです。

こうした大型機材は故障していることも多く、修理にも費用がかかります。運賃も含めると販売が難しく、放置されていたケースもありました。音のバランスを良く出すのは非常に難しく、長時間音楽を流してエージングする必要があります。私の場合、2022年末から2024年にかけて試しましたが、最初の1年間はあまり改善せず、「朝から晩まで音楽をかけ続けろ」と言われ、夜中でも流し続けました。

次にレコードクリーニングマシンについて。この機械は国内製造の中では最安値に近い価格帯で、他社製は100万円を超えるものもありますが、本機は20万円程度。それでも機能は十分で、吸引力や作業効率に優れています。例えば、ドイツ製の同種機はコンプレッサーが小型で片面のクリーニングに4〜5分かかりますが、この機械なら3〜5回転でゴミや水分を除去できます。動作音も静かで、コンプレッサー音よりモーター音の方が大きいほどです。やはりさすが日本製です。更に日本製にはこの機種しかなく、外国製は円安や価格高騰により非常に高額になっています。最近では1000万円クラスのスピーカーも珍しくありません。このクリーニングマシンは、レコード価格とのバランスを考えても非常にコストパフォーマンスが高く、顧客からも評価されています。

改良点として、使用中に水が溜まる問題があり、排水方法の改善が検討されました。部品入手が困難な場合もあり、代替品を探すなどの対応をしています。排水バルブの閉まり具合で吸引性能が変わるため、確実に閉まる部材を探し、安定して使えるよう工夫しています。

──レコード棚についても一言

当初はBLC-08(レコード収納ボックス)を必要に応じて順次買い足していました。その後、追加購入の際にマルゲリータさんから「壁一面のレコード棚」を発売するので検討してはどうかと提案を受け、導入を決めました。仕事柄、同じレコードが定位置にあることはなく、海外からの仕入れ(約1000枚)、国内愛好家への販売といった形で常に流動的に運用しているため、「見やすく、取り出しやすく、探しやすい」ことが必須条件。この棚はその要望に応えてくれています。

──最後に、仕事への向き合い方を教えてください

音楽とは、作曲家が頭の中の音楽を楽譜という「死んだ媒体」に書き、それを演奏家が「生」に戻す営みの繰り返しです。一方、私の仕事もその「記録された死んだ媒体」を聴き手の頭の中に「生きたもの」として再生させる、その過程の一部に関わるものだと捉えています。そして、最終的には人を感動させることがアートの目的だと思っています。

小澤征爾氏は、楽譜を写真のように記憶し、数十本のオペラを丸暗記していたといいます。晩年まで楽譜を見直し続けるその姿勢は、音楽に携わる者としての理想像の一つです。こうした偉大な演奏家の姿からも、音楽の奥深さと、それを伝えることの大切さを強く感じます。その緻密な仕事をLPレコードという記録された媒体から聴き手の頭の中に再生させる手助けをする、それが私の仕事と考えています。