前回に引き続き、ゲストハウス「Vermin」様の2階個室からアクセスできるテラスに置かれた「EXA アウトドアファニチャー」シリーズのデッキチェアをご紹介いたします。2階の個室から繋がるそれぞれのテラスからは伊東市街を一望でき、瓶山地区特有の緩やかな丘陵地に広がる緑豊かな住宅街や別荘群の落ち着いた景観を望むことができます。さらに、遠方には相模灘の美しい海岸線が広がり、晴天時には青い海と空が調和した爽快な眺望を楽しめます。また、市街地の奥には豊かな緑に覆われた山並みも望むことができ、自然環境に恵まれた地域の魅力を十分に感じ取ることができます。

シェーズ・ロング EXA-CL

シェーズロングは、横たわる人体の形状に対応するため、本体に大きく3つの屈折点が設けられています。これらの屈折点を境に、天板面を構成するリブ(細長い板材)の方向を交互に入れ替えることで、緩やかに折れ曲がった一体の面として構成されています。この連続するリブの構造を両側から抑えるように、スチールプレート製の脚部が設置されています。これらの鋼材は脚としての機能を果たすだけでなく、屈折点を結ぶように三角形の構造を形成することで、長椅子全体の剛性と安定性を高めています。構造とデザインを一体化させ、人体に沿ったフォルムと強度の両立を企てたプロダクトです。

クレイトチェア EXA-SDC

クレイトチェアは、面材の構成と板厚の差分を活かして設計されたプロダクトです。座面および背もたれは、他のプロダクト同様、連続するリブ状の板材で構成されており、視覚的な軽やかさと通気性を兼ね備えています。このチェアの大きな特徴は、肘掛けと脚部を一体にした構造にあります。厚みのある板材を用いて肘掛けと脚を兼ねることで、全体の構成をシンプルかつ明快にまとめ、その一体構造を設計上の主軸としています。

なお、この椅子はよく「レッド・アンド・ブルーチェア」の試作的な位置づけで語られることがありますが、実際に座った際の感触、特に座面から伝わる反発力については、それと比べるとやや控えめに感じられるかもしれません。ただし、それによって静かな座り心地や、木材のしなりを活かした独自の快適性が生まれているとも言えます。

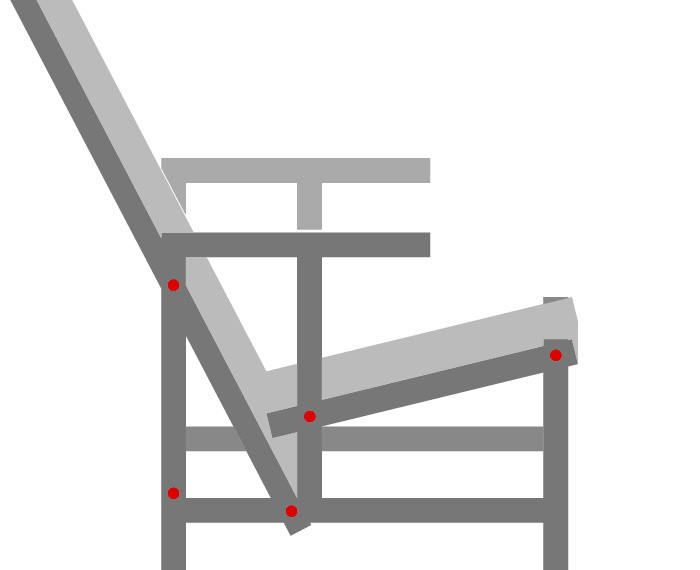

デッキチェア EXA-SDR

このデッキチェアは、リートフェルトの名作「レッド・アンド・ブルー・チェア」へのオマージュとしてデザインされたものです。座面と背もたれは細いリブ材を連続して並べることで構成されており、それらをステンレス製の丸棒で緊張させることで、まるで線が面に変化したかのような軽やかな表情をつくり出しています。構造そのものが視覚的な特徴にもなっているデザインです。

両端の肘掛け部分は、伝統的な木工技法によって丁寧に組み上げられており、そこを基点として全体に張力(テンション)を加えることで、肘掛け自体が基点となり全体を支えています。この構造原理には「ポストテンション」と呼ばれる技術が用いられています。

ポストテンションとは、主にコンクリート構造物に用いられる手法で、構造体を組み上げた後に引っ張り力(緊張力)を加えることで、内部に常に応力を持たせて全体の剛性を高める技術です。工場段階であらかじめ緊張力を加える「プレテンション」に対して、後から力を加えるため「ポスト(後からの)」テンションと呼ばれています。

コンクリートのように高い硬度を持つ素材では、こうした張力を加えても部材の形状が変形することはまずありませんが、木材の場合はそれほどの硬度はなく、人の手で締める程度の力しかかけられません。さらに、木は使い続けることでわずかにたわみや変形が生じることがあります。

しかしこのデッキチェアは、そうした変化も想定して作られています。もしリブ材に変形が生じたとしても、テンション材を締め直すことで張力を回復させたり、部材の表裏を反転させて使用したりと、簡単な調整で元の形状と機能を取り戻すことができます。構造と素材の特性を正しく理解し、それに応じた可変性を持たせることで、日常使用にも十分耐えうる実用性を備えたチェアです。

ジグザグチェア EXA-SDZ

ジグザグチェアは、その名の通りZ字型に折れ曲がった一筆書きのような形が特徴の椅子です。背もたれから座面、脚部までが一体となった構造で、接合部が目立たないほどシンプルにまとめられています。この一見ミニマルなデザインの中には、「構造こそがデザインである」というリートフェルトの思想が色濃く反映されています。無駄を排し、素材を最小限に活かしたその設計は、後のミッドセンチュリーデザインや現代の家具にも大きな影響を与えた、非常に先進的な作品です。

とはいえ、現代の法的・商業的な枠組みにおいては、フィンガージョイントと接着剤だけに構造を頼るジグザグチェアのような椅子を、製品として責任を持って流通させることは非常に難しくなっています。強度や耐久性、安全性に関する基準が厳しくなった現在では、この椅子は現実的には“教材”や“構造研究の対象”として扱われることが多く、実用家具としての役割からは一歩引いた存在になってしまったとも言えます。

その課題に対して、両側に同じ形状のフラットバー(平鋼材)を添えることで補強し、構造の安定性と安全性を両立させたのが本製品です。視覚的な特徴を保ちつつ、現代の使用環境にも対応できるよう再設計されたこのアプローチは、オリジナルの理念を尊重しながら実用性を確保する、新たな解釈として成立させる事を試みました。

この事例と関連するプロダクト

屋外用の家具。ガーデンテーブル、チェア、デッキチェアなどのガーデンファニチャー。

その他の事例を見る